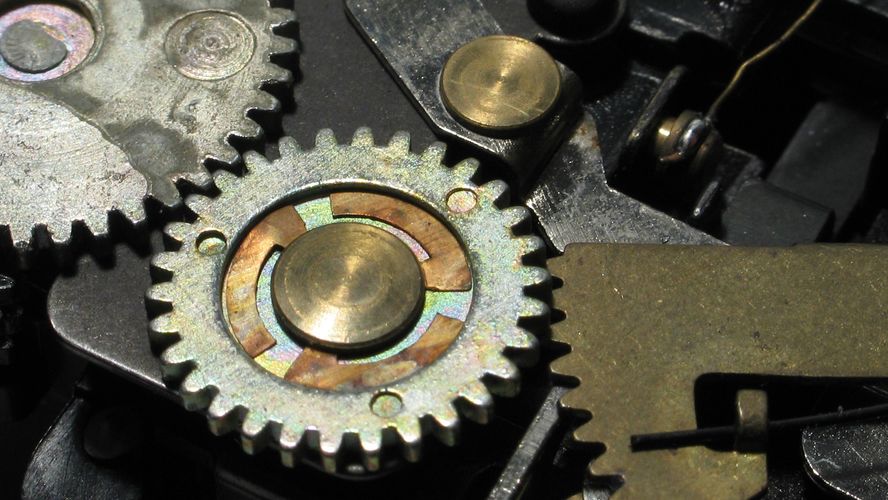

Wie bei einem Zahnrad greifen die unterschiedlichen Disziplinen im Krankenhaus ineinander und halten so das Krankenhaus am laufen.

Stellt man sich ein Getriebe vor, so hat man ein Bild von Zahnrädern vor Augen: unterschiedlich geformte Zähne, die in einander greifen und so eine Maschine in Gang setzen.

So ähnlich funktioniert auch ein interdisziplinäres Versorgungssystem - alle Spezialisten arbeiten miteinander und halten so die Maschinerie Krankenhaus am Laufen.

Die unterschiedlichen Disziplinen im Akutkrankenhaus haben lange Zeit nur wenig in die Handlungsbereiche der anderen Fachkräfte eingegriffen. ÄrztInnen stimmen untereinander ab, welche Behandlungsoption optimal ist; PflegerInnen diskutieren miteinander wie eine PatientIn am besten rehabilitiert werden kann.

Gesellschaftliche Umstrukturierungen verlangen jedoch nach einem System in dem alle Berufsgruppen miteinander und nicht nebeneinander arbeiten!

Veränderungen in der Gesellschaft

Alternde Gesellschaft und Demografischer Wandel - Ausdrücke die Mediziner täglich zu hören bekommen. Genauso wie regelmäßig darüber berichtet wird, dass es zu wenig medizinisches Fachpersonal gibt und dass sich etwas am System ändern muss. Da die Zahl der Patienten in den Akutkrankenhäusern steigt, muss das Personal neue Wege finden diese ohne Qualitätsverlust zu behandeln.

Kann Interdisziplinäre Teamarbeit hier Aushilfe verschaffen? Viele Fachkräfte sagen ja: es können sowohl Zeit, wie auch Kosten gespart und die PatientInnen wieder in den Vordergrund gestellt werden.

Veränderungen im Handeln

Ein interdisziplinäres System verlangt geringe Änderungen in dem Arbeitsalltag des Fachpersonals: die bestehenden Felder werden weiterhin von der Berufsgruppe übernommen, die dafür zuständig ist.

Das einzige was sich künftig ändern wird, ist die Vernetzung zwischen den Gruppen. Wenn eine neue PatientIn aufgenommen wird, dann sprechen sich ÄrztIn und PflegerIn nach der Anamnese ab und beraten sich über die passenden Schritte in der Therapie. Auch ApothekerInnen und RadiologInnen bringen ihr Fachwissen ein und bestimmen maßgeblich über die fortlaufende Behandlung mit.

In den letzten Jahren wurden einige interdisziplinäre Konzepte erstellt und in der Praxis umgesetzt, die sich auf Behandlungsformen oder Patientengruppen spezialisieren.

Eines der Modelle ist das PACE-Modell (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) - Ziel ist es, PatientInnen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu beherbergen. Was dieses Modell so erfolgreich macht ist die Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen: ÄrztInnen, PflegerInnen und TherapeutInnen kommen in unterschiedlichen Abständen und zu unterschiedlichen Zeiten zu den PatientInnen.

Anschließend treffen sich die Berufsgruppen regelmäßig um ihre Beobachtungen zu teilen und so die Versorgung ständig zu optimieren.

Immer mehr Bedeutung in der Geriatrie

Im geriatrischen Bereich werden immer regelmäßiger integrierte Versorgungsmodelle angewandt. Es besteht nicht nur ein Mangel an Fachkräften, sondern oft sind Pflegepersonen vor Ort und ÄrztInnen kommen nur bei Bedarf in die Pflegeheime.

Die Disziplinen müssen sich also vernetzen, um auf demselben Stand zu sein. Künftig wird die integrierte Versorgung wahrscheinlich auch in Akutkrankenhäusern immer mehr an Bedeutung gewinnen.